© Charline Carron / TONILAB (Centre de neurosciences psychiatriques, Cery)

Dans le monde des neurosciences, une révolution est en cours. Longtemps, les neurones y ont régné en maîtres. Quant au petit peuple, celui des cellules gliales, il était négligé. À tort, car on constate maintenant que cette plèbe joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du cerveau. Elle pourrait même détenir la clé de nouveaux traitements de maladies psychiatriques. À l’occasion de la semaine du cerveau, du 16 au 22 mars, retour sur quelques découvertes qui ont changé la donne.

Se mouvoir, humer un parfum, comprendre le monde qui nous entoure, prendre une décision, agir ou encore aimer. Toutes nos actions, nos sensations, nos pensées, nos émotions sont régies par le chef d’orchestre de notre organisme: le cerveau. Au pupitre se trouvent les neurones. Ce sont eux qui reçoivent les informations en provenance de notre corps ou de l’environnement et qui les transmettent, sous forme d’influx nerveux, dans divers circuits cérébraux. Certains d’entre eux sont responsables de la motricité: «Les ordres partent alors de la région du cortex moteur et, à travers différents relais, conduisent à la contraction des muscles», explique Pierre Magistretti, professeur honoraire de l’UNIL, l’EPFL et l’Université de Genève (UNIGE). D’autres sont impliqués dans notre système sensoriel (vue, ouïe, odorat, etc.). D’autres encore sont chargés «de l’intégration des informations et ils mettent en relation le monde extérieur et nos propres représentations. Ils sont surtout situés dans le cortex frontal qui est aussi impliqué dans la prise de décision et dans l’action.» Sans compter ceux qui régissent nos émotions et qui sont très liés au corps car, selon le neuroscientifique, «un cerveau sans corps ne peut pas avoir d’émotions».

«Les papillons de l’âme»

Notre cerveau compte environ quatre-vingts milliards de neurones. Le fondateur des neurosciences contemporaines, l’Espagnol Ramón y Cajal, «les avait appelés “les papillons de l’âme”, rappelle Pierre Magistretti, et il leur avait donné de très jolis noms: double bouquet, chandelier, cellules pyramidales, etc. Car ces cellules nerveuses existent sous de multiples formes.»

Toutes sont toutefois construites sur le même modèle. On pourrait les comparer à un arbre dont le tronc (qui, en l’occurrence, a une forme sphérique), est le corps cellulaire qui contient le noyau renfermant l’ADN. De là partent des branches, les dendrites, qui reçoivent l’impulsion électrique et l’acheminent vers le corps cellulaire. Une fois intégrés, les signaux vont dans la racine, l’axone, une longue fibre nerveuse munie de ramifications qui les transmet plus loin.

Les neurones communiquent par ce biais. Toutefois, «comme Ramón y Cajal l’a montré, ces cellules sont disjointes», précise le professeur honoraire de l’UNIL.

L’impulsion électrique ne pouvant pas franchir le mince espace qui les sépare – la synapse – ils communiquent entre eux par l’intermédiaire de signaux chimiques, les neurotransmetteurs (le glutamate, la dopamine, et bien d’autres) qui sont libérés par la terminaison de l’axone.

Nicole Chuard © UNIL

La plasticité cérébrale à la base de la mémoire

«Un neurone donné peut recevoir jusqu’à 10000 synapses, donc établir des contacts avec autant de neurones, souligne le neuroscientifique. Au total, notre cerveau renferme environ un million de milliards de synapses au niveau desquelles l’information circule chaque seconde ou dixième de seconde.»

Ce système fait preuve d’une grande flexibilité. «La transmission de l’information au niveau des synapses n’est pas figée, elle n’est pas fixée une fois pour toutes», précise Pierre Magistretti. L’efficacité de la communication neuronale se modifie avec le vécu de chacun. C’est ce que l’on nomme la plasticité neuronale. Ce processus est à la base de l’apprentissage, mais aussi de la mémoire. «Lorsque des synapses ont été fortement activées par une expérience, elles sont, toutes ensemble, réactivées lorsqu’on rappelle le souvenir de celle-ci.»

Très sollicitées, ces neurones sont fragiles. «Ils sont vulnérables à de multiples processus pathologiques qui aboutissent à leur dégénérescence» – laquelle est à l’origine de pathologies dites neurodégénératives, comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, ou encore la sclérose latérale amyotropique. «La durée de vie s’allongeant, le défi aujourd’hui est de maintenir en bonne forme ces neurones qui s’usent avec le temps.» Une solution pourrait venir des cellules gliales.

La moitié oubliée du cerveau

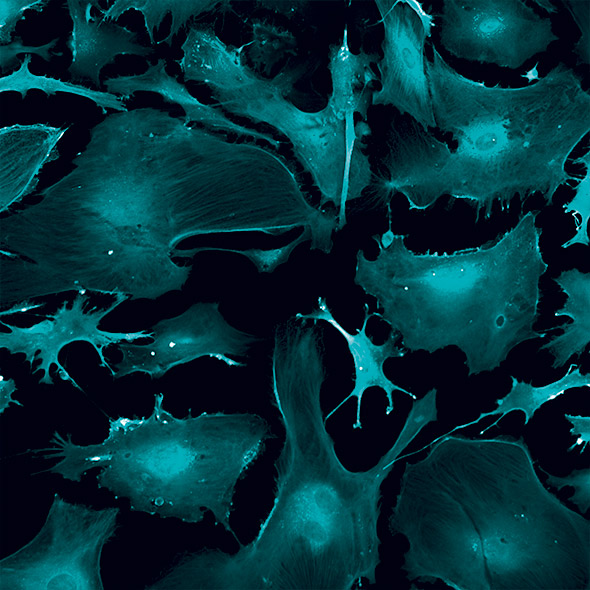

À côté des neurones, le cerveau renferme une autre population de cellules, la glie, qui constitue selon Pierre Magistretti «la moitié oubliée du cerveau». Ces cellules gliales ont en effet été longtemps négligées, car on ne voyait en elle qu’une simple matière visqueuse, la glue, servant à coller et à soutenir les neurones. C’est de là que leur vient leur nom.

Il est vrai que, jusqu’au début des années 80, «l’outil par excellence des neuroscientifiques était l’électrode qui enregistre l’activité électrique du cerveau. Les chercheurs agissaient comme l’homme qui cherche ses clés sous le réverbère, parce que c’est le seul endroit éclairé, alors qu’il les a perdues ailleurs, ajoute en riant le professeur. Les cellules gliales n’émettant pas de signaux électriques, elles restaient silencieuses et elles étaient donc considérées comme passives.»

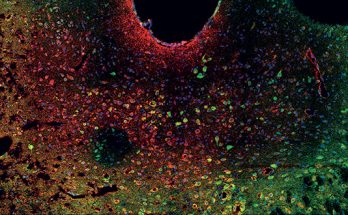

La situation a changé avec l’apparition de techniques d’imagerie cellulaire qui, à l’aide de marqueurs fluorescents, mettent en évidence l’ion calcium (qui est un signal de l’activité de la cellule) et avec le développement de microscopes à haute résolution qui permettent de visualiser chaque cellule. «On a alors découvert que, quand les neurones s’activent, les astrocytes (qui forment la plus grande population des cellules gliales) le font aussi.» Ces cellules gliales étant connectées les unes aux autres, les chercheurs ont pu découvrir, sur leur écran, un astrocyte «s’allumer» parce que son taux de calcium augmentait, puis la lumière se transmettre rapidement, comme une vague, à ses voisins. Un phénomène que Pierre Magistretti a qualifié de «tsunami astrocytaire».

Nicole Chuard © UNIL

Des cellules nourricières

Les astrocytes, qui constituent l’un des types de cellules gliales , focalisent depuis quelques décennies l’attention des neuroscientifiques qui leur ont découvert de multiples fonctions.

Légèrement plus nombreuses que les neurones, ces cellules en forme d’étoiles «occupent une position privilégiée dans le cerveau, souligne Paola Bezzi, maître d’enseignement et de recherche au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL. Certaines sont en contact avec les capillaires sanguins, d’autres avec les synapses.» Une seule d’entre elles peut d’ailleurs envelopper jusqu’à mille de ces zones de connexion entre neurones.

Compte-tenu de leur proximité avec les vaisseaux sanguins, les astrocytes jouent un rôle nourricier. «Ils détectent les neurones qui sont actifs et en capturant diverses substances du sang, notamment du glucose, ils leur fournissent de l’énergie à la demande», explique Pierre Magistretti qui, avec ses collègues, a élucidé ce processus.

… et protectrices de la plasticité des neurones

Plus étonnant encore, cette énergie est procurée aux neurones sous forme de lactate. «Lorsque nous l’avons découvert, dans les années 90, cela a provoqué des controverses, car le lactate était considéré comme un déchet. Mais nous avons montré que cette substance est bien utilisée par les neurones et qu’elle est même pour eux plus facilement assimilable que le glucose lui-même», dit le neuroscientifique.

En outre, son équipe a constaté que le lactate libéré par l’astrocyte «augmente l’intensité du signal électrique échangé entre des neurones. Il joue en quelque sorte un rôle de turbo pour la transmission synaptique.» Par ce biais, le lactate stimule la plasticité neuronale et la consolidation de la mémoire à long terme. Une belle contribution pour une cellule censée être passive et un soi-disant déchet!

Quand les astrocytes deviennent «fous»

Mais les astrocytes font plus encore. Selon Paola Bezzi, «ils peuvent même communiquer avec les neurones». Parmi les neurotransmetteurs que ces derniers utilisent figure le glutamate. Cette molécule, les cellules gliales peuvent «la capter, puis la relâcher» et elles modulent ainsi l’activité des synapses, comme l’a montré la chercheuse, en collaboration avec Andrea Volterra, professeur au Département des neurosciences fondamentales. Ces travaux ont donné naissance au concept de synapse tripartite – associant la terminaison pré-synaptique, le processus post-synaptique et l’astrocyte qui est autour. C’est en quelque sorte un ménage à trois.

Paola Bezzi a par ailleurs constaté qu’en présence d’un taux élevé de substances inflammatoires – une situation qui caractérise les maladies neurodégénératives – «les astrocytes deviennent “fous”. Ils relâchent de grandes quantités de glutamate, cinq à dix fois plus que d’ordinaire». Résultat: les neurones sont tellement activés qu’ils finissent par mourir.

Une aide au développement des synapses

«Les astrocytes se développent dans le cerveau après la naissance et leur période de maturation coïncide avec celle au cours de laquelle les synapses se forment, explique Paola Bezzi. Alors qu’ils sont encore très jeunes, ils ont déjà une lourde responsabilité.»

La neuroscientifique et ses collègues ont constaté que certains d’entre eux jouent un rôle important dans le contrôle du niveau de dopamine (la fameuse «hormone du bonheur», impliquée dans le plaisir), «une molécule fondamentale dans le développement des synapses et le maintien de leur équilibre». Cette découverte n’est pas anodine, car les astrocytes en question sont situés dans le cortex frontal responsable de processus «à haut niveau cognitif, comme la mémoire de travail ou la flexibilité mentale, processus essentiels à la formation de notre personnalité».

Or, explique la chercheuse, «certains troubles comportementaux, comme la schizophrénie, les déficits d’attention ou le trouble obsessionnel compulsif sont liés au cortex préfrontal». Il est donc nécessaire de mieux comprendre les mécanismes cellulaires qui sont à l’origine de leur développement pour trouver de nouvelles approches thérapeutiques.

De nouvelles pistes thérapeutiques

C’est dire qu’au-delà de leur intérêt pour la compréhension du fonctionnement du cerveau, toutes ces découvertes pourraient avoir des implications thérapeutiques dans le traitement des maladies psychiatriques. «Dans ce domaine, si l’on excepte la sclérose en plaques, force est de constater que toutes les tentatives se sont soldées par des échecs», déplore Pierre Magistretti. Jusqu’ici, les recherches ciblaient uniquement les neurones que le professeur compare à «des Formules 1. Ils sont très fragiles et ils doivent être entourés d’une large équipe pour donner toute la mesure de leurs performances. Leur team, ce sont les cellules gliales qui pourraient donc servir de cibles pour de futurs médicaments.»

Cela n’a rien d’une utopie. Dans certaines pathologies, comme la dépression, on observe une perte de cellules gliales dans certaines régions du cerveau. «Nous avons déjà montré que le lactate produit par les astrocytes a un effet antidépresseur, précise le professeur. L’idée est maintenant de trouver des molécules poussant les astrocytes à en fabriquer davantage.»

Le petit peuple de la glie

De nouvelles pistes s’ouvrent et, pour les explorer, la région lausannoise est en pole position. L’heure est maintenant aux collaborations étroites entre les neuroscientifiques et les psychiatres que Pierre Magistretti a déjà initiées en créant le Centre de neurosciences psychiatriques de l’UNIL et du CHUV à Cery et en lançant, en 2010, le Pôle national de recherches Synapsy auquel Paola Bezzi a participé.

Les cellules gliales n’ont pas fini de faire parler d’elles. Comme remarque avec humour le professeur, «nous vivons actuellement une révolution culturelle, avec l’émergence du petit peuple, la glie.»