«L’Égypte, le Proche-Orient, tout ce qui touche à l’archéologie de manière générale, ça me fascine depuis toujours!» À cette confession, son visage s’illumine d’un coup, sans prévenir. «Depuis que je suis enfant, j’agace mon entourage avec ça», rit-elle pudiquement. Jusqu’ici elle portait sa casquette de chercheuse, s’attachant à expliquer son sujet de thèse de manière rigoureuse et scientifique. Mais à l’évocation de ce souvenir, le changement sur son visage est radical. On entrevoit soudain la petite fille de cinq ans qu’Eleonora Serra était. Celle qui adorait passer ses weekends à visiter, aux côtés de ses parents, les sites archéologiques de Sardaigne, pays où elle a grandi. Bouquins, statuettes, kit de fouilles pour enfant, à cette époque elle collectionnait tout ce qui, de près ou de loin, avait un rapport avec le métier qu’elle rêvait d’exercer un jour.

Après un parcours d’études en Italie, bouclé par un master en Histoire, archéologie et langues du Proche-Orient ancien, elle débute en 2017 un doctorat à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UNIL sur «les citations scripturales dans les bols d’incantations mésopotamiens». Particulièrement intriguée par l’histoire des textes «magiques», Eleonora Serra découvre, via une collègue, l’existence de mystérieux bols d’incantation. «J’ai immédiatement voulu en savoir plus!»

Ces vestiges du passé sont l’une des plus anciennes sources directes des pratiques magiques et religieuses des communautés juives en Mésopotamie, soit l’actuel Irak, entre le IVe et le VIIe siècle de notre ère. Ils portent, en leur intérieur, des textes inscrits en spirale. Et contrairement à d’autres textes religieux qui ont subi révisions et réécritures au fil des siècles, ces bols en argile offrent un aperçu inédit de la vie quotidienne et des croyances de ces communautés. «Généralement, ils étaient enterrés à l’entrée des maisons, car on les considérait comme des talismans pour éloigner les mauvais esprits ou les démons», précise la chercheuse.

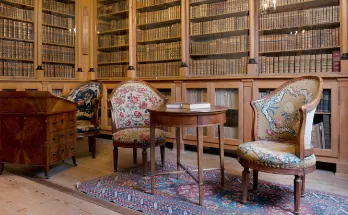

Interrompant soudain son récit, la jeune femme se met à fouiller dans son sac pour en sortir une délicate reproduction de l’un de ces bols, créée, nous confie-t-elle, de sa propre main. «À force de les étudier, j’ai eu envie de me mettre à la poterie pour comprendre les scribes qui les façonnaient.» À ce jour, «près de 2000 bols ont été découverts» et au fil de sa thèse Eleonora Serra en a analysé 300. «Je compare les citations bibliques qu’ils contiennent en examinant leurs variantes et en analysant leur forme par rapport aux textes bibliques dits massorétiques ou “standards”.» Pour la plupart, une version numérisée est disponible en ligne. Mais en 2021, la jeune femme s’est rendue à Londres pour se plonger dans les archives du British Museum et étudier de près, en vrai, ces fameux bols. «La première fois que j’en ai tenu un entre mes mains, ça m’a émue», avoue-t-elle. Durant un mois, Eleonora Serra a passé des heures entre les murs de la salle d’étude du musée. «L’endroit est magnifique, on a l’impression de faire de la recherche dans les années 1800. Il faut mettre des gants et parfois même utiliser une loupe.»