Ringardes, les sociétés d’étudiants? Pas sûr! Alors qu’on les croyait moribondes, elles persévèrent discrètement dans leur mission et continuent à séduire leurs membres par leur idéologie, les activités récréatives qu’elles organisent ou les possibilités de contact qu’elles favorisent.

Le propos de ce petit livre n’est toutefois pas de proposer un bulletin de santé de ces belles endormies. Signé par quatre historiens, tous membres de la société Helvétia, il entend «revisiter sous l’angle de ces organisations estudiantines près de deux siècles d’évolutions politiques, de mutations sociales, des pratiques académiques et associatives». Autrement dit d’analyser comment ces groupements constituent un miroir de la société helvétique, en reflétant notamment les opinions dominantes au sein des classes moyennes et bourgeoises.

Les origines de ces confréries sont multiples, allemandes notamment. En Suisse, Zofingue, liée au premier mouvement libéral, est créée en 1819. Helvétia, qui coïncide avec les débuts du courant radical, naît en 1832. La Société des étudiants suisses (SES), foyer de la résistance catholique, voit le jour en 1841. Mais il en existe bien d’autres. Et à leur âge d’or (1848-1914), ces sociétés deviennent de véritables viviers de la politique suisse. En 1900, Helvétia compte ainsi quatre de ses membres parmi les conseillers fédéraux!

Dans ces très masculines assemblées, on ne parle toutefois pas que politique. Ferment d’unité, le chant y a de nombreux adeptes avec, en Suisse romande, un certain goût pour les couplets paillards. La culture de l’écrit s’inscrit également dans l’ADN de plusieurs de ces organisations. Un intérêt pour la littérature qui, chez les Zofingiens lausannois, s’exprimera avec la création, en 1898, du prix Rambert. Une distinction toujours attribuée et qui, notent les auteurs, «a couronné au cours du XXe siècle la presque totalité des écrivains qui ont fait l’histoire littéraire de Suisse romande».

Les femmes? Longtemps taboue, la question de leur admission s’est posée peu à peu. La SES fut la première à les admettre en 1968. En revanche, pour d’autres associations dont Zofingue et Helvétia, la question de la mixité n’a pas «fait l’objet de réelles discussions». /MD

Notice sur LabeLettres (Faculté des lettres)

L’armée suisse s’est emparée du ski pour garder les frontières enneigées, le matériel est venu de Norvège et le sport est né avec les pionniers britanniques de la montagne et du ski. Par exemple à Mürren, où Henry Lunn attire ses compatriotes via son agence et organise des concours de bobsleigh, de ski et de hockey sur glace. Sir Arnold, son fils, inventera le slalom dans les années 1920. De la glisse élitaire au ski Jeunesse+Sport, ce beau livre illustré offre autant une histoire de notre pays que du ski./NR

L’analyse génétique d’une tumeur, par exemple, permet d’établir son profil moléculaire, révélant les altérations génétiques qu’elle porte, en fonction desquelles utiliser la bonne combinaison thérapeutique… La médecine personnalisée, ou de précision, concerne la santé publique et individuelle. Que l’on cible la population générale ou les personnes selon leurs facteurs de risque génétiques et leurs comportements, les choix sont collectifs, s’agissant de la sécurité de notre environnement ainsi que du prix à payer pour appliquer des thérapies toujours plus précises et coûteuses. /NR

Après avoir affronté bien des épreuves dans le premier tome de La saga d’Otharasht, les personnages rescapés prennent du repos (lire également Allez savoir! no 83). Mais leur tranquillité ne durera pas. Adrien Bürki poursuit le récit de leurs aventures, qui se déroulent dans des lieux familiers, dont la ville en pente de Lausève, en Suisse. Mais l’histoire navigue également dans les eaux du fantastique. L’auteur, qui porte une attention particulière aux animaux, fait entrer en scène le setter Percival. Entre humour et moments intenses, ce roman s’inscrit dans la veine des acrobaties langagières du premier tome. /DS

Les Lausannois connaissent bien ces «armoires électriques» décorées qui égaient leurs rues et leur quotidien. Ils ignorent en revanche par quel miracle ces parallélépipèdes rectangles d’ordinaire plutôt neutres se sont transformés en supports d’expression. Dans ce petit livre largement illustré, le sociologue et politicien Jean-Yves Pidoux raconte comment, à son arrivée à la tête des Services industriels, il a essayé d’utiliser ce mobilier urbain pour colorer la ville. Et comment, avec la complicité de Pascal Jaquet et de ses élèves de l’école professionnelle du COFOP, ce projet a peu à peu pris forme. /MD

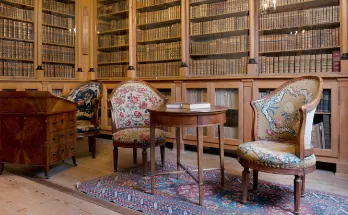

Dans une belle maison de la place Saint-François, ces Messieurs commentent les nouvelles, débattent de la vie politique ou jouent au billard. Étienne Hofmann, professeur honoraire à l’UNIL, nous ouvre les portes du Cercle du Commerce de Lausanne, qui a existé de 1799 à 1850, année de sa fusion au sein du Cercle littéraire de Lausanne. Grâce à des archives récemment inventoriées, l’historien nous fait découvrir une société méconnue, dotée de règlements impressionnants, et dont les membres avaient bien souvent des liens de famille entre eux. /DS