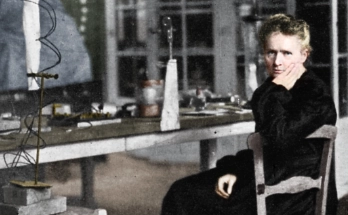

Bien oubliée de nos jours, Isabelle de Montolieu (1751-1832) fut une femme de Lettres célèbre en Europe, au tournant des Lumières. Chercheuse à l’UNIL, Marion Curchod a consacré son mémoire de master, un livre et une exposition à l’auteure de Caroline de Lichtfield.

Elle l’appelle «Isabelle», tout au long de l’entretien. Dans le brouhaha qui règne à la cafétéria du bâtiment Anthropole de l’UNIL, Marion Curchod parle avec passion de la baronne de Montolieu. Grâce à un ouvrage récent et à une exposition itinérante, la collaboratrice de recherche à l’Institut Benjamin Constant souhaite attirer l’attention sur une personnalité complexe, dont le nom ne résonne plus guère de nos jours.

Une traversée du désert en apparence étrange, quand on pense qu’au cours de sa vie, Isabelle de Montolieu (1751-1832) connut le succès littéraire, brilla dans les salons, monta sur les planches, écrivit des chansons, traduisit Jane Austen, gagna son indépendance financière, conclut un mariage d’amour malheureux puis un mariage de raison presque réussi, tenta de prendre la fuite avec un jeune lord et fut veuve deux fois (dans le désordre). Un tel destin n’a pas de point commun avec le banal chemin des hauts de Lausanne qui emprunte son nom à la baronne.

«Il ne faut pas fatiguer le bonheur ; il s’échappe si facilement!» 1)

Comme le raconte Marion Curchod au début de son ouvrage Isabelle de Montolieu, l’éclat d’une plume, la future auteure à succès vécut une enfance heureuse, au sein d’une famille aimante. Sa mère, Antoinette-Suzanne Polier, née Lagier de Pluviannes, était issue d’une lignée de huguenots. Son père pasteur, Antoine-Noé Polier de Bottens, fut un érudit qui contribua à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. «Nous ne disposons que de très peu de sources au sujet de l’enfance d’Isabelle. Cette enfant vive, à l’imagination développée, était attirée par les livres dès son plus jeune âge, complète la chercheuse de l’UNIL. Plus tard dans sa vie, elle lira la quasi-totalité des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, auteur qu’elle adula.»

Le 27 avril 1769, Isabelle Polier de Bottens perdit sa mère, dont elle était très proche. Lors d’une de leurs ultimes conversations, cette dernière autorisa sa fille aînée à épouser Benjamin de Crousaz, en l’avertissant toutefois que cette union ne lui apporterait pas le bonheur. Cette prédiction se réalisa.

«C’est l’amour qui fut la cause de mon malheur, c’est à lui à le réparer!»

Très éprise de son mari, Isabelle de Crousaz emménagea à la rue de Bourg à Lausanne, et fit son entrée dans les salons. La jeune femme monta sur les planches, alors que le théâtre de société constituait l’une des activités chéries de la noblesse. «Plusieurs de ses contemporains rapportent dans des lettres qu’Isabelle avait du talent et mettait beaucoup d’émotion dans son jeu», complète Marion Curchod. Elle écrivit de nombreuses pièces, aujourd’hui perdues, à l’exception d’un manuscrit de fragments de scènes, conservé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Le 24 mars 1770, Isabelle de Crousaz donna naissance à son seul enfant, Henri. Elle s’épanouit dans la société lausannoise et brilla par son esprit lors de jeux littéraires, comme des témoignages l’attestent. Mais «sans que l’on ne parvienne à en connaître la raison, son mariage d’amour fut malheureux. Avait-elle idéalisé cet homme? Cela restera dans la part d’ombre propre à tous les personnages historiques», note Marion Curchod. L’union fut brève, puisque Benjamin de Crousaz mourut en 1775, laissant Isabelle veuve à 24 ans.

Trois ans plus tard survint un épisode rocambolesque, quand Isabelle s’enfuit de nuit en direction de Neuchâtel avec Robert Monckton-Arundell, un lord anglais plus jeune qu’elle de 7 ans, rencontré à Lausanne. Leur projet de mariage tourna court, et le Britannique épousa Elizabeth Mathew en 1779.

«Caroline étoit d’ailleurs dans l’âge où le génie se développe, et où l’esprit et l’imagination ont un feu, une activité qui demandent de l’aliment.»

À la rue de Bourg, Isabelle «participait aux samedis d’Angélique de Charrière, l’un des lieux de sociabilité les plus importants de cette époque», indique Marion Curchod. Là, elle rencontra Edward Gibbon, fameux auteur de l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain. L’historien et l’homme de Lettres Jacques-Georges Deyverdun aidèrent la jeune femme à publier Caroline de Lichtfield en 1786. Ce roman lança sa carrière littéraire sous le nom de Mme de ***. En effet, ce ne fut qu’à l’occasion de la troisième édition officielle, en 1815, que l’identité de l’auteure, un secret de Polichinelle, s’afficha sur la page de titre.

Ce roman sentimental, dont l’intrigue est résumée dans l’ouvrage de Marion Curchod, «rencontra un succès phénoménal en Europe. On compta onze réimpressions, des éditions pirates et diverses traductions. Il fut lu jusqu’en Amérique du Sud!», raconte la chercheuse de l’UNIL. Entrelacs d’histoires d’amours contrariées, de passions impossibles, d’émotions extrêmes et de coups du sort, le texte «montre que la vie d’Isabelle et son écriture communiquent. Il n’est pas possible de parler d’autofiction, mais toutefois, de manière générale, de nombreux extraits de ses œuvres littéraires peuvent être liés à des expériences qu’elle a vécues.»

Dans le salon d’Angélique de Charrière, notre auteure rencontra le baron Louis de Montolieu, qu’elle épousa en 1786, une année décidément charnière. Ce veuf aisé comptait 25 ans de plus qu’elle. Devenue baronne, Isabelle de Montolieu partagea ensuite ses jours entre l’effervescence intellectuelle de la rue de Bourg (en hiver) et une jolie maison de Bussigny (en été), qui existe encore de nos jours. L’écrivaine adorait cette demeure, qui constitua son refuge pendant plusieurs décennies.

En 1795, la santé de Louis de Montolieu déclina. Isabelle veilla sur son époux, mettant sa carrière entre parenthèses. Croyante, elle prit part aux activités de la paroisse de Bussigny et apporta son soutien aux pauvres et aux malades. En 1800, le baron mourut, et l’auteure de Caroline redevint veuve.

«D’où vient cette émotion qui colore ses joues et précipite les battemens de son cœur?»

Face à l’incertitude financière que ce statut signifiait, Isabelle de Montolieu se mua en entrepreneuse. «Elle vécut de sa plume jusqu’à la fin de sa vie, ce qui était extrêmement rare pour une femme à cette époque», décrit Marion Curchod. Avisée, l’auteure écrivait «dans un style apprécié par les lecteurs et lectrices de son temps. Elle s’inscrivit pleinement dans la veine du roman sentimental si demandé et lu. En outre, elle savait ménager le suspense dans ses œuvres», soit plus de 60 titres. Pendant plusieurs années, elle proposa des textes courts dans la revue le Mercure de France. «Avant la sortie de nombre de celles-ci sous forme de recueils, ses nouvelles furent publiées sous forme d’extraits, afin de maintenir le

lectorat dans l’attente du développement de l’intrigue. Cela évoque le modèle du roman-feuilleton, avant l’heure», précise la chercheuse de l’UNIL.

Isabelle de Montolieu creusa un autre filon, celui de la traduction. «Elle fit connaître Jane Austen au monde francophone», relève Marion Curchod. Cette dernière signale avec plaisir qu’une édition illustrée de Raisons et sentiments, traduite par la Vaudoise, est encore parue en 2023.

Écrit par Johann David Wyss et publié en allemand en 1812, Le Robinson suisse figura parmi les succès d’alors. La version française, concoctée par la baronne de Montolieu – aidée par son entourage familial, comme elle le reconnut elle-même –, parut en 1814. Dix ans plus tard, la femme de Lettres donna carrément une suite et une fin à cet ouvrage, laissé inachevé par son auteur.

Le monde de l’édition n’était pas plus tendre qu’aujourd’hui. «Habitant en Suisse et non à Paris, Isabelle de Montolieu ne vivait pas au centre du monde littéraire, mais en périphérie, ce qui permit aux libraires de se montrer parfois durs, voire presque malhonnêtes, avec elle», indique Marion Curchod. Elle dut se battre pour toucher le tarif convenu, voire se faire payer tout court! L’auteure ne devint jamais riche.

«Elle vous aime à la folie, et cache tout cela dans son cœur.»

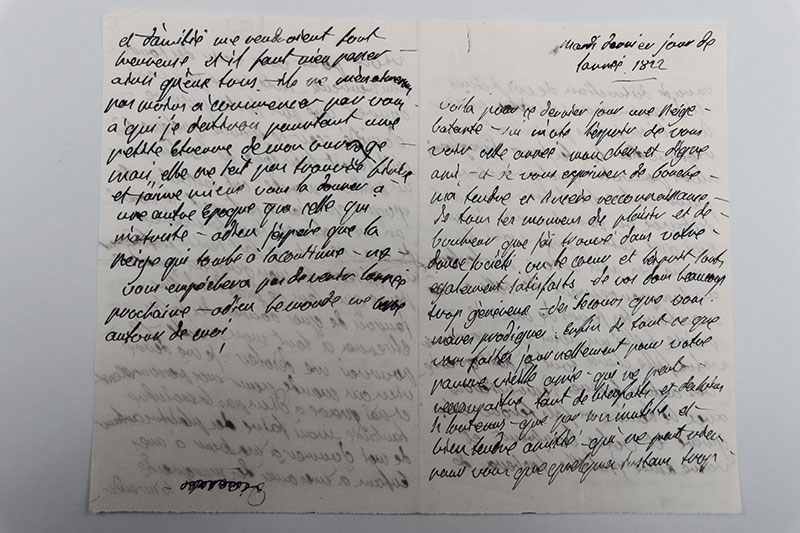

Pour rédiger son mémoire de master et son livre, Marion Curchod s’est plongée dans des centaines de lettres et de documents, conservés entre autres aux Archives cantonales vaudoises et à la Bibliothèque cantonale et universitaire (voir encadré p. 20). Grâce aux collaboratrices de la Section des manuscrits de cette institution, la chercheuse a pris récemment connaissance d’une vingtaine de lettres de la main d’Isabelle de Montolieu, un corpus alors inexploré datant de la première décennie du XIXe siècle. «Dans ces documents extraordinaires, adressés à son amie genevoise Anna Galiffe, l’auteure mentionne un homme plus jeune, qu’elle surnomme son “ glaçon ”. Je fais la supposition qu’il s’agissait de Samuel-François-Louis-César de Brenles, pour qui elle a eu un crush, comme on dirait aujourd’hui.» La chercheuse envisage d’analyser plus attentivement ces missives.

En 1825, Isabelle de Montolieu fut victime d’un accident vasculaire cérébral, qui la laissa physiquement handicapée. Les nuages s’amoncelèrent, car l’auteure se vit contrainte de vendre sa chère maison de Bussigny pour résider auprès de la famille de son fils Henri, dans leur résidence de Vennes. Elle mourut le 29 décembre 1832, soit, par un coup du sort étrange, un jour avant son enfant unique, et sous le même toit. Ils furent enterrés ensemble tout début 1833.

«Et l’on sait aujourd’hui / Qu’au fond du cœur le plus sage désire / Que dans le monde on parle un peu de lui.»

Une longue chute dans l’oubli s’ensuivit. Le talent qu’Isabelle de Montolieu montra pour flairer l’air du temps lui fut fatal quand la mode des romans sentimentaux s’évapora. Le mouvement réaliste, avec Balzac et Flaubert, prit le dessus dans le monde littéraire. Faut-il en être triste? «Je ne crois pas qu’Isabelle se soit inquiétée de la postérité de ses œuvres. Je pense sincèrement que l’important pour elle était d’écrire ce qui plaisait au grand public sur le moment et de pouvoir en vivre», répond Marion Curchod. Son long poème Au public, à la fois drôle et touchant, en témoigne:

Oui, du public, si ma plume estimée,

Avec éloge est quelquefois citée ;

Si je puis plaire à mes contemporains ;

De mes amis si je suis regrettée

Quand du Léthé j’aurai franchi le bord,

Postérité tant de fois réclamée,

Je te tiens quitte, et je bénis mon sort.

- Toutes les citations en têtes de chapitres sont tirées de: Caroline de Lichtfield, ou Mémoires d’une famille prussienne. Par Mme la Bne Isabelle De Montolieu. À Paris, chez Arthus Bertrand, 1815. L’orthographe est d’origine.

- Exposition Isabelle de Montolieu. Bussigny, bibliothèque. Lu-ma et je 15h-19h, me 15h-19h, sa 10h-12h. biblio.bussigny.ch 021 706 12 50. Jusqu’au 20 juin.

- Entretien avec Marion Curchod en vidéo : youtu.be/esvIsiaI3mw

- Notice sur LabeLettres (Faculté des lettres)

Isabelle et Marion, une rencontre

Pourquoi une chercheuse d’aujourd’hui s’est-elle prise d’intérêt pour Isabelle de Montolieu? «Dans le cadre de mon master en Histoire, j’avais envie de m’intéresser à une personnalité féminine», se souvient Marion Curchod. C’est Léonard Burnand, doyen de la Faculté des lettres et auteur d’une biographie de référence au sujet de Benjamin Constant aux Éditions Perrin (lire Allez savoir! no 81, octobre 2022), «qui m’a orientée vers Isabelle de Montolieu, que je ne connaissais presque pas à l’époque. J’ai tout de suite croché!» Sa recherche s’est basée sur des documents personnels (ou egodocuments) conservés en archives, soit en l’occurrence plus de 500 lettres. L’écriture de l’auteure, surtout lorsqu’elle employa sa main gauche après son AVC, ne s’avère pas simple à déchiffrer. Des poèmes, des documents comme des contrats de mariage ou des testaments, ainsi que la littérature secondaire et les fonds iconographiques ont été consultés.

Paru dans la Collection Presto, bien illustré et long de 60 pages, Isabelle de Montolieu. L’éclat d’une plume est destiné à un large public. Tout comme l’exposition qui a lieu à Bussigny, l’ouvrage participe à réparer une forme d’injustice afin de remettre en lumière une personnalité étonnante.