© Francesca Mancarella et Guido Sebastiani, Université de Sienne

À l’UNIL et ailleurs, la recherche en Sciences de la vie et en Médecine implique parfois le recours à l’expérimentation animale. Allez savoir! entame une série d’articles à ce sujet. Le premier d’entre eux est consacré au principe des «3R», qui guide les scientifiques.

Remplacer, réduire, raffiner. Ces trois verbes, regroupés sous l’appellation «3R», conditionnent la manière dont les animaux sont utilisés pour la recherche dans les Hautes Écoles suisses et dans l’industrie. Formalisés en 1959 par deux zoologues anglais, ces principes obligent les scientifiques à traiter «les animaux avec humanité», explique Chantra Eskes, directrice du Centre de Compétence Suisse 3R.

Créée en mars 2018, cette association agit sur mandat du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Elle regroupe les EPF, les universités et les HES actives dans les Sciences de la vie, ainsi que l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Interpharma et la Protection suisse des animaux.

Tout scientifique qui souhaite mener de l’expérimentation animale en Suisse doit prouver qu’il ne peut s’en passer. Cela implique de «passer par plusieurs étapes, relève Chantra Eskes. La demande est d’abord révisée par le délégué à la protection des animaux de l’institution où il travaille. Puis elle est revue par les Autorités vétérinaires cantonales, et finalement par une Commission cantonale des expériences sur animaux. L’OSAV peut recourir contre la décision d’autorisation.» Dans le canton de Vaud, la démarche prend au minimum trois mois. La spécialiste relève que la législation suisse en matière de protection des animaux est plus stricte que la législation européenne.

1. Remplacer

Pour obtenir leur autorisation, les scientifiques doivent s’assurer qu’il n’existe pas de méthodes alternatives permettant d’obtenir les informations souhaitées. Par ordre de complexité, les sources d’information sont «la revue de la littérature scientifique et des données déjà existantes», note Chantra Eskes. Puis la simulation informatique (in silico), les techniques in vitro (cultures de cellules par exemple) et enfin l’utilisation d’invertébrés, dont certains ne requièrent pas d’autorisation, avant de passer à l’utilisation d’animaux protégés par la loi suisse sur la protection des animaux.

Dans le cadre de sa recherche sur le diabète de type 1 (lire ci-dessous), l’équipe du professeur Romano Regazzi a travaillé in vitro avec des lymphocytes et des îlots de Langerhans humains. Ces derniers sont difficiles à obtenir, car ils proviennent de donneurs décédés et sont prioritairement prévus pour la transplantation. Des rongeurs ont été mis à contribution, car «pour que nos résultats aient un sens, nous devons utiliser un modèle relativement proche de l’humain, si l’on veut un jour se diriger vers une application médicale», note le scientifique. Dans son cas, avec un animal chez qui le diabète se développe comme chez l’Homme. Dans ce contexte, le poisson-zèbre, un modèle utilisé par exemple pour la recherche sur le métabolisme, ne peut pas convenir. Les invertébrés encore moins.

«Les lacunes scientifiques constituent le principal obstacle à la substitution complète de l’expérimentation animale. Le Centre de Compétence Suisse 3R soutient financièrement des travaux qui font avancer la recherche dans le domaine des 3R», ajoute Chantra Eskes. Un appel à projets a été lancé l’automne dernier.

2. Réduire

Ce principe implique d’utiliser le nombre nécessaire d’animaux, soit ni trop, ni trop peu. Dans ce dernier cas, en effet, les résultats risquent de ne pas être significatifs, ce qui rend l’expérience inutile. C’est ici qu’intervient la biostatistique, capable de définir ces valeurs au plus juste.

Pour leurs travaux, Romano Regazzi et son équipe avaient besoin, à un moment précis, de souris âgées de 4 semaines. Le nombre nécessaire a été commandé auprès d’éleveurs européens spécialisés. «Nous avons maximisé l’utilisation des rongeurs, après leur mort, afin d’en obtenir le plus d’informations possible», ajoute Romano Regazzi. Par exemple, les organes ont été récupérés et congelés. Ces échantillons pourront être analysés plus tard, si de nouvelles questions scientifiques surgissent. Ainsi, on évite de devoir refaire des expériences qui nécessiteraient l’utilisation de souris supplémentaires.

3. Raffiner

Ce principe oblige à améliorer le bien-être, réduire le stress et limiter les souffrances de l’animal. Chaque expérience se voit dotée d’un «degré de gravité». L’échelle commence à 0 (absence de contrainte). En Suisse, plus de 2/3 des animaux utilisés dans l’expérimentation se trouvent dans les catégories 0 et 1, où la catégorie 1 correspond à une contrainte légère (par exemple, une injection). Le niveau le plus élevé est le 3, qui implique une contrainte sévère comme par exemple de la douleur et de l’anxiété. Cela concerne moins de 3% des animaux utilisés. «Dans chaque cas, la contrainte que subit l’animal est mise en balance avec les bénéfices que nous pouvons espérer pour la santé humaine, animale, de nouvelles connaissances ou la protection de l’environnement», relève Chantra Eskes.

La recherche pilotée par Romano Regazzi a été classée «1». Elle a impliqué une injection intrapéritonéale d’un virus à chaque souris (lire ci-dessous), ainsi qu’une mesure hebdomadaire du taux de glycémie. «Nos animaux ont vécu jusqu’à ce qu’ils développent le diabète de type 1. Les souris atteintes ont été euthanasiées afin de leur éviter de subir la maladie», indique le scientifique.

Certes, l’application des «3R» est nécessaire pour obtenir l’autorisation de mener de l’expérimentation. Mais un sondage tout récent, mené auprès de 180 groupes de recherche en Suisse par le Centre de Compétence Suisse 3R, montre que la majorité des scientifiques applique ces règles d’abord par souci du bien-être des animaux. Un signe qu’elles sont intégrées.

Le voile se lève sur le diabète 1

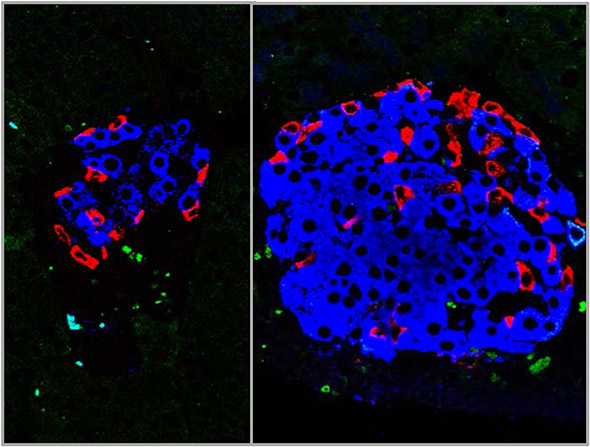

Le diabète sucré de type 1 touche 50000 personnes en Suisse. Cette maladie incurable se déclenche le plus souvent durant l’enfance ou au début de l’adolescence. Elle oblige les patients à s’injecter de l’insuline pour compenser celle que leur pancréas ne produit plus. Plus précisément, ce sont les cellules beta (et elles seules), dans les îlots de Langerhans, qui produisent l’hormone indispensable à l’absorption du glucose.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune: le système immunitaire des patients détruit les cellules B. Comment? L’un des mécanismes a été découvert l’automne dernier par une équipe internationale menée par Romano Regazzi, professeur au Département des neurosciences fondamentales (Faculté de biologie et de médecine).

D’abord, les lymphocytes (une variété de globules blancs) infiltrent le pancréas. Là, ils relâchent des vésicules (petits organites sphériques). Ces derniers transfèrent ensuite différents microARNs aux cellules B. Il s’agit de courtes séquences d’ARN, connues depuis moins de 30 ans, capables de réguler, voire d’éteindre l’expression des gènes. Certains de ces microARNs ont pour effet de «provoquer l’apoptose, soit la mort de la cellule beta», complète Romano Regazzi.

Grâce à la découverte de ce mécanisme jusque-là inconnu, l’équipe du chercheur lausannois a pu empêcher l’apparition du diabète de type 1 chez des souris particulières, appelées NOD (Non Obese Diabetic mice). Chez ces rongeurs qui n’existent pas dans la nature, la majorité des femelles et une partie des mâles développent spontanément la maladie. Pour cette raison, ce vertébré est le modèle de référence pour la recherche sur le diabète.

Un virus contre la maladie

Les scientifiques ont créé un virus adéno-associé (AAV), un type de virus «souvent utilisé comme vecteur pour modifier l’expression génique dans les cellules, y compris chez l’Homme», précise Romano Regazzi. Cet agent non pathogène, qui ne déclenche en principe pas de réaction immunitaire, a été inoculé chez les souris à leur quatrième semaine de vie. Soit quatre semaines avant que les lymphocytes n’infiltrent le pancréas pour commencer leur œuvre de destruction.

Une fois installé bien au chaud dans une cellule beta, l’AAV force son hôte à exprimer en permanence des séquences qui se lient très bien… à trois types de microARNs délétères largués par les lymphocytes via des vésicules. Les microARNs ainsi interceptés sont neutralisés et ne peuvent pas provoquer d’apoptose. Les scientifiques ont choisi le terme «éponge» pour qualifier leur trouvaille. «A la fin de l’expérience, 80% des animaux “contrôle” ont développé le diabète type 1. Ce taux tombe à 40% chez les animaux traités.»

L’étude, qui a duré 18 mois, a été reconduite trois fois, afin de s’assurer de la solidité des résultats. Elle ouvre la voie à des travaux passionnants. Ainsi, «nous aimerions mieux comprendre la nature de ce qui est échangé entre les lymphocytes et les cellules beta, au-delà des microARNs». La communication via les vésicules marche dans les deux sens. Que peuvent bien «se dire» ces deux types de cellules? Comment? Trouve-t-on des mécanismes équivalents pour d’autres maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques? Les pistes de recherche ne manquent pas.

Lymphocyte-Derived Exosomal MicroRNAs Promote Pancreatic Beta Cell Death and May Contribute to Type 1 Diabetes Development. Cell Metabolism, 11 octobre 2018. doi.org/10.1016/j.cmet.2018.09.011