© Collection Anne-Claude Briod, Lausanne.

Le Centre de recherches sur les lettres romandes (UNIL) publie en dix-huit volumes le Journal 1940-1948 de la célèbre romancière chaux-de-fonnière. Un document exceptionnel au cœur de l’Occupation et d’une âme assiégée, par ailleurs, par ses propres tourments.

Le Centre de recherches sur les lettres romandes (CRLR) fête un véritable événement littéraire avec la publication en dix-huit volumes, aux Éditions de l’Aire, du journal inédit de Monique Saint-Hélier (1895-1955), connue tout particulièrement pour ses romans du «cycle des Alérac». Exceptionnel, ce document l’est à plusieurs titres. D’abord, parce qu’il invite le lecteur à entrer dans le laboratoire de l’œuvre monumentale et inachevée de la romancière, à partir à la découverte de sa vie intérieure, entre souvenirs et révoltes intimes. Exceptionnel encore, et peut-être surtout, pour certains, parce qu’il nous fait partager, au jour le jour – parfois même minute par minute lorsque les événements se bousculent – le quotidien de l’écrivaine, cloîtrée en raison de sa maladie dans son appartement parisien, sous l’Occupation allemande et jusque dans l’immédiat après-guerre.

Il en aurait fallu de peu pour que jamais ce journal ne passe à la postérité. En effet, à la mort de Monique Saint-Hélier, «?son mari Blaise Briod est revenu vivre en Suisse, où il a refait sa vie, mais une partie des manuscrits sont restés à Paris?», explique Stéphane Pétermann (responsable de recherche au CRLR), qui a porté à son achèvement ce long travail d’édition, commencé plusieurs années auparavant par Alexandra Weber Berney (licenciée en Lettres de l’UNIL et aujourd’hui médiatrice culturelle à la Bibliothèque cantonale et universitaire).

«Quand il a quitté leur appartement parisien, ces cahiers se sont retrouvés dans une grande corbeille à linge, rangée dans une remise de la cour de l’immeuble.» Ce n’est qu’à la mort de Blaise Briod qu’une voisine s’est inquiétée de ces manuscrits, récupérés ensuite par sa deuxième épouse.

Un traumatisme comme déclic

Face à ces carnets, les chercheurs ont immédiatement été frappés de voir à quel point le Journal de Monique Saint-Hélier est intimement lié à l’Histoire avec un grand H, tant au niveau de sa genèse que dans son contenu. C’est en effet le contexte même de la Seconde Guerre mondiale qui a poussé la romancière à prendre la plume, le 26 novembre 1940, date de l’ouverture du premier cahier, pour ne la poser qu’en septembre 1948. «L’élément déclencheur, c’est indéniablement l’exode», note d’emblée Stéphane Pétermann. Ou plutôt «l’épisode traumatique de l’exode manqué du couple Briod».

Lors de la défaite française de juin 1940, Monique Saint-Hélier et son mari ont en effet tenté, comme beaucoup de Parisiens, de fuir la capitale. Blaise Briod était d’ailleurs appelé à rejoindre l’Institut international de coopération intellectuelle, un organisme de la Société des Nations, dont il était l’un des cadres, qui était censé se reconstituer à Guérande (Loire-Atlantique). La diariste est alors «transportée dans des conditions difficiles, allongée sur une civière disposée dans une voiture réquisitionnée pour elle», contextualisent les chercheurs dans leur introduction. «En compagnie de Blaise Briod, elle partage le drame d’un pays pris de panique qui s’effondre. Ayant atteint tant bien que mal, sous la menace des Stukas, la ville de Gien où se trouve le dernier pont intact sur la Loire, le couple voit celui-ci littéralement voler en éclats sous ses yeux.» Contraints de rebrousser chemin, Monique Saint-Hélier et son mari regagnent leur domicile parisien pour ne plus le quitter de toute la guerre.

Nicole Chuard © UNIL

Porter témoignage

Traumatisée par cet épisode, incapable de poursuivre son œuvre littéraire, Monique Saint-Hélier ouvre son journal cinq mois après ce retour forcé, traçant ces mots lapidaires: «Mauvaise écriture. Pas tenu une plume depuis Gien. (13 au 17 juin 1940. Bombardements).» «La romancière vivra toutes les étapes de l’Occupation au cœur de Paris depuis son lit», souligne Alexandra Weber Berney. «Au début, elle essaie d’être très systématique. Elle a la ferme volonté de témoigner, de rendre compte de ce qui se passe.» La diariste s’y attachera d’ailleurs en restituant les événements de la guerre aussi bien sur le plan militaire que diplomatique ou politique.» Avec une énergie obstinée, elle se donne pour devoir de récolter les nouvelles de tous les fronts, notant au jour le jour l’avancée des troupes, recopiant les discours entendus à la radio ou les analyses contradictoires de ses amis», rappellent encore les éditeurs du texte.

Stéphane Pétermann attire l’attention sur l’importance historique de telles traces: «Nous qui connaissons tout de cette guerre, nous partageons là le point de vue de quelqu’un qui tente de comprendre, avec ses moyens, ce qui se passe.» «Lors des bombardements, alors que Monique Saint-Hélier ne peut pas descendre dans les abris, ou au moment de la libération de Paris, on suit l’actualité dans le direct le plus complet», insiste Alexandra Weber Berney. «Dans ces moments, la diariste peut écrire jusqu’à trente pages en un seul jour.» Le journal comporte ainsi des passages frappés d’une terrible urgence: «On tire à balles. Un chien jappe. Des femmes bavardent sous une porte cochère. On tire, on tire terriblement fort. Des explosions. Des cris, des hurlements. Des ordres? Bruits de chevaux. On crie en français. Mitraillettes à plus gros calibres. C’est affreux!»

«Ces carnets se révèlent extrêmement intéressants, car on saisit ce que l’auteur perçoit, ce qu’elle sait de la situation, mais on mesure aussi ce qu’elle en ignore», commente Stéphane Pétermann. «On entrevoit par là ce que cela signifie que d’être dans une position où l’information est dictée par les propagandes, et où les populations sont réduites à suivre les événements au jour le jour, sans recul.»

Si le quotidien sous l’Occupation est au cœur de ses préoccupations, Monique Saint-Hélier n’en délaisse pas pour autant son monde intérieur – bien au contraire. «Lorsque la situation se stabilise, que les événements s’éloignent d’elle, elle se recentre sur sa situation personnelle, comme écrivain, comme personne», rappelle le chercheur. Elle livre alors ses plus intimes pensées, et décrit aussi les effets d’une maladie jamais nommée. Selon les éditeurs scientifiques de ces volumes, «l’évolution du journal trahit une descente toujours plus profonde vers la solitude et l’intériorité». Que découvre-t-on? «Une personnalité obsessionnelle, et passablement narcissique», déclare Stéphane Pétermann. «Bien souvent, l’écriture personnelle de Saint-Hélier se caractérise par la rumination de la souffrance et de la frustration.» «Il faut se souvenir qu’elle n’a pas quitté son lit depuis 1928. Pour elle, écrire, c’est un exutoire», nuance toutefois Alexandra Weber Berney. «Quand elle est en colère, elle ne peut pas se lever et aller prendre l’air.»

Reste que «Monique Saint-Hélier a des relations aux autres extrêmement complexes, obéissant à des schémas récurrents», insiste son confrère: «Avec autrui, cela finit toujours par mal tourner…» La raison est certainement à chercher du côté du drame personnel de la romancière, lié notamment à la perte de sa mère, survenue lorsqu’elle avait trois ans et demi. Hanté par l’angoisse de l’abandon, l’écrivaine peine à trouver sa place au niveau relationnel. «Elle a un tel degré d’exigence que ses amis et connaissances en viennent à la fuir», selon Alexandra Weber Berney.

© Fonds Monique Saint-Hélier, Centre de recherche sur les lettres

romandes

Une maladie troublante

D’aucuns pensent que la maladie de Monique Saint-Hélier serait psychosomatique. C’est le cas par exemple de Jean-Rodolphe de Salis, qui fut un de ses proches. Dans une lettre datée de 1984, il qualifie son amie de «vampire», avant d’ajouter: «Je note toutefois que, inconsciemment sans doute, le besoin de souffrir et la menace qu’il pourrait lui arriver un malheur ont été pour Monique, un moyen puissant de domination sur son entourage. Inutile de dire qu’à l’exception du mari, médecins, bonnes, amis, amies, demi-sœur, au bout d’un certain temps, ont secoué ce joug et se sont retirés de cette malade tyrannique.»

C’est dans cette constellation particulière que, pour Saint-Hélier, «l’œuvre va se substituer totalement à la vie. Elle ne vit plus qu’à travers ses personnages et ses souvenirs», note Stéphane Pétermann. Quant à l’hypothèse d’une maladie psychosomatique, le spécialiste ne tranche pas, mais trouve assez séduisante «l’idée que, sous l’influence de Rilke, elle se soit identifiée à une figure d’écrivain malade, ce qui constitue à la fois une malédiction et une élection.» Le doute a en effet toutes les raisons de persister selon lui: «Visiblement, elle cherchait à se couper du monde extérieur – pour mieux l’observer et le mettre à distance…»

«Personne ne saura jamais ce qu’a été cette maladie», estime pour sa part Alexandra Weber Berney, qui peine à croire à une pure projection mentale. «Plusieurs éléments plaident aussi pour l’hypothèse d’une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, une affection qui peut aussi, on le sait aujourd’hui, avoir des effets sur les réactions émotionnelles…»

Et côté littérature? Ce qui interpelle les chercheurs, c’est le lien que l’on est tenté de tisser entre les éléments révélés par le journal et l’univers fictionnel de la romancière, fondé sur les souvenirs et le monde intérieur. Ainsi, son écriture, qui avance «selon un double mouvement d’expansion et d’amplification» (pour reprendre les mots de Jean-Luc Seylaz), reflète assez clairement cette personnalité assiégée par ses ressassements intérieurs. Le processus d’écriture décrit dans le journal par la romancière est le miroir de ce que le lecteur découvrira au fil des cahiers: «Des centaines d’accords polyphoniques qui unissent, séparent, apprivoisent ou rejettent les pensées ou les cœurs de tous les personnages dont certains sont des morts, d’autres des vivants – plusieurs d’entre eux ne se rencontreront même pas, ou alors, dans le secret des pensées, là où nous fixons nos rendez-vous les plus ardents.» Comment aurait-il pu en être autrement, puisque la vraie vie de Monique Saint-Hélier n’a été qu’intérieure pendant si longtemps?

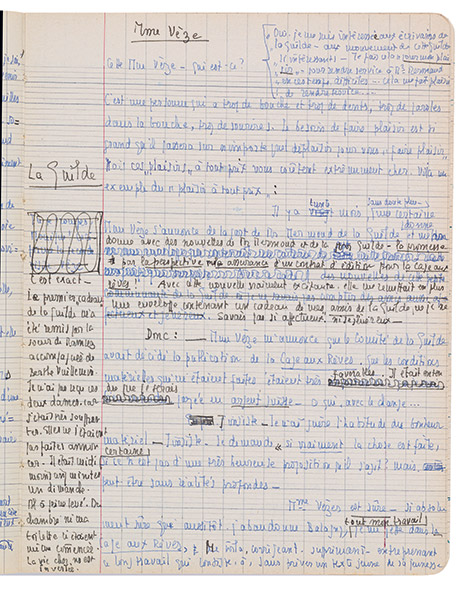

Un objet d’exception

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la publication du Journal de Monique Saint-Hélier a bénéficié d’un soin éditorial tout particulier. Le choix s’est ainsi porté sur l’édition d’un coffret en 18 volumes, respectant la division en cahiers telle que pratiquée par l’auteur, qui tenait parfois plusieurs journaux en parallèle. Un parti pris qui réussit à rendre compte de la manière la plus tangible du processus d’écriture si particulier de l’écrivaine, qui aime à revenir sur ses écrits. D’une facture magnifique, cette édition critique offre un voyage des plus sensitifs, entre collages de coupures de presse, clichés des manuscrits et autres photographies, au cœur de la vie de Monique Saint-Hélier.

Monique Saint-Hélier en quelques dates

1895 Naissance le 2 septembre, à La Chaux-de-Fonds, de Berthe Eimann.

1899 Décès de sa mère.

1902-1915 École primaire puis École supérieure des jeunes filles. Sous l’impulsion d’une institutrice, elle suit des cours de latin et de mathématiques au gymnase, alors réservé aux garçons (photo prise en 1914-15).

1915 Départ pour Lausanne, où elle prépare ses examens de maturité.

1916 À l’Université de Lausanne, inscrite en lettres, elle fait la connaissance de son futur mari, étudiant en théologie.

1917 Berthe Eimann et Blaise Briod poursuivent leurs études, en lettres, à Berne. Ils se marient en décembre.

1918 Le couple se convertit au catholicisme, créant de vives tensions avec leurs familles respectives.

1920 Berthe Eimann se fait appeler Monique Briod. Elle interrompt ses études pour raison de santé, doit être opérée à la jambe et ne reprendra jamais son cursus. Elle sera hospitalisée pendant trois ans.

1923 Rencontre avec Rainer Maria Rilke. Sa proximité avec le poète autrichien lui vaudra l’attention et l’amitié du cercle des rilkéens parisiens.

1926 Départ pour Paris, où Blaise Briod est engagé à l’Institut international de coopération intellectuelle.

1927 Ne pouvant plus se déplacer, Monique Briod est alitée et commence la rédaction de La Cage aux rêves. Entrée en littérature sous le nom de plume de Monique Saint-Hélier, avec À Rilke pour Noël.

1932 Parution de La Cage aux rêves qui séduit la critique littéraire parisienne.

1934 Parution de Bois-Mort, premier roman de ce qu’on appellera le «cycle des Alérac». Le succès est immédiat. Sur fond de rivalités familiales, le cycle des Alérac déploie «un univers où les amours impossibles ou illégitimes, les rivalités et les secrets tissent des liens complexes entre les personnages» (Maud Dubois). La narration y privilégie la vie intérieure des personnages, et se caractérise par une temporalité réduite et une composition fragmentaire.

1936 Parution du Cavalier de paille, deuxième volet de sa saga.

1940-1948 Rédaction de son journal.

1953 Parution du Martin-pêcheur, troisième roman du cycle des Alérac.

1955 En février, parution de L’Arrosoir rouge, dernier roman du cycle inachevé des Alérac. Le 9 mars, décès de Monique Saint-Hélier.