L’architecture vaudoise se révèle un modèle d’intégration européenne, et ce depuis l’antiquité. La revue Monuments vaudois se penche sur ces «migrations architecturales» réussies, et bien intégrées.

En matière de constructions et de monuments, le «bien de chez nous» n’est souvent qu’un leurre. Même derrière nos fameux «chalets suisses» se cachent des apports d’origines très diverses. De façon fort opportune, le dernier numéro de la revue Monuments vaudois met en évidence les multiples «Migrations architecturales» qui ont façonné notre environnement et nous permettent ainsi de voyager sans quasiment nous déplacer.

C’est du côté de la Rome antique que commence le parcours. Au fil d’une éclairante synthèse, Dave Lüthi, professeur associé d’histoire de l’architecture & du patrimoine à l’UNIL, rappelle que l’inscription du territoire vaudois «dans les grands courants architecturaux qui traversent l’Europe» est effectivement très ancienne. Il souligne ainsi les similitudes constructives et typologiques qui rapprochent l’amphithéâtre d’Avenches de ceux de Tarragone, en Espagne, et de Salone, en Croatie.

Chantier international

Quelques siècles plus tard, nos églises romanes, elles, regardent du côté de la Bourgogne alors qu’à l’ère gothique les apports sont avant tout anglo-normands et sénonais (de la région de Sens), la cathédrale de Lausanne représentant à elle seule un véritable chantier international. C’est ensuite la brique qui, au XVe siècle, arrive dans les bagages des ingénieurs et des artisans d’origine transalpine. Aux XVIe et XVIIe siècles, en revanche, l’immigration architecturale se tarit quelque peu et les choses ensuite s’inversent avec l’ouverture à Paris de l’Académie royale d’architecture en 1671. Désormais, dès les années 1740, c’est en France que vont se rendre les ressortissants helvétiques, «les architectes parisiens n’étant appelés à se déplacer que dans quelques cas exceptionnels et prestigieux».

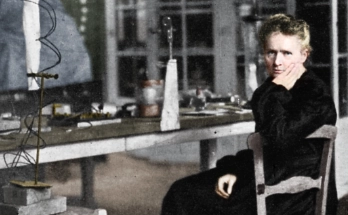

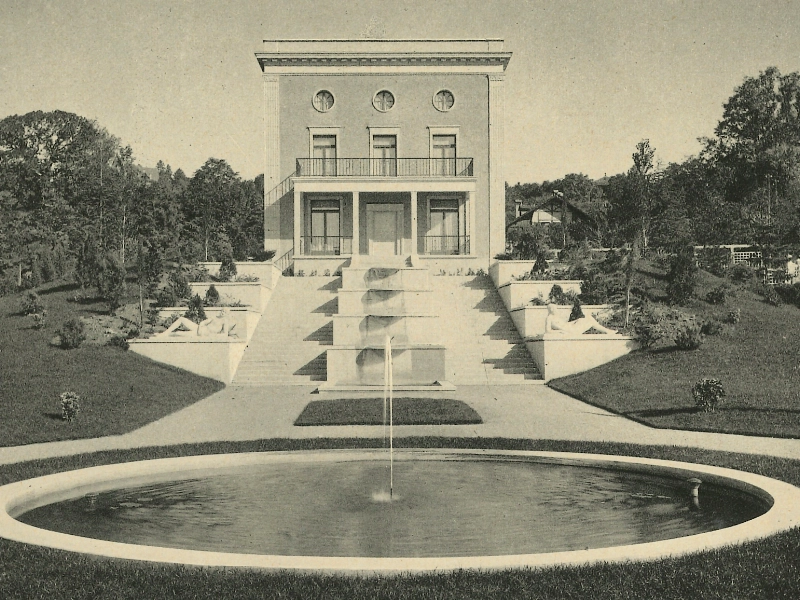

D’autres articles de la publication s’intéressent ensuite aux «œuvres importées» commandées par de riches propriétaires, étrangers ou suisses, installés sur les bords du Léman. Catherine Schmutz Nicod et Karina Queijo se penchent sur les propriétés du prince Napoléon, de Jean-Philippe Worth et de Gustave Eiffel à Prangins et Vevey. Bruno Montamat et Joëlle Neuenschwander Feihl retracent l’histoire de la villa Eupalinos construite à Pully par le dandy français Charles Stern. Enfin, juste retour des choses, Diego Maddalena traque l’influence du modèle corbuséen dans l’habitat collectif vaudois des années 1950-1960. Et là, pas de doute, les barres, les grilles et les pilotis du Chaux-de-Fonnier ont connu leurs heures de gloire à Lausanne, Morges ou Yverdon.

Notice sur LabeLettres, site de la Faculté des lettres