Dans les cités, une sélection des individus les moins farouches s’est faite.

© Menno Schaefer/Shutterstock

On pensait que l’adaptation des animaux et végétaux se faisait sur des milliers d’années. Pourtant, on découvre que la souris, le moineau ou le renard des villes peuvent évoluer plus rapidement que leur alter ego des champs. Explications.

La souris des champs n’est pas la souris des villes. Bien que faisant partie de la même espèce, chacune possède ses propres caractéristiques, dictées par son environnement. Il en est ainsi dans la nature, tant pour les animaux que les végétaux : ils s’adaptent ou ils ne survivent pas. Ce n’est pas une nouveauté, Darwin l’avait déjà théorisé au XIXe siècle. Par contre, ce que les scientifiques sont en train de découvrir, c’est que ces processus d’évolution peuvent se faire bien plus rapidement que l’on croyait… Notamment dans les villes.

«On sait aujourd’hui que cela peut être très rapide», confirme Patrick Fitze, chercheur en biologie évolutive et comportementale à l’UNIL. «Un oiseau migrateur peut par exemple arrêter de migrer en seulement quatre générations.» C’est dire si on est loin des milliers d’années que les scientifiques ont longtemps estimé nécessaires pour qu’une espèce évolue! Mais que s’est-il donc passé pour que certaines espèces se modifient aujourd’hui si prestement ?

Tant du côté des évolutions physiques que comportementales, la réponse est à chercher du côté de l’hostilité des villes, qui pousse les espèces à évoluer d’autant plus rapidement pour survivre dans cet environnement si différent de leur milieu naturel. «En deux siècles, l’environnement a complètement changé», expose Laurent Keller, directeur du Département d’écologie et évolution de l’UNIL. «Des villes se sont bâties un peu partout, produisant un habitat très différent de ce qu’il y avait avant.»

Même analyse du côté du biologiste Daniel Cherix : «En ville, ces espèces se retrouvent dans un écosystème en partie artificiel, dont les deux éléments les plus perturbateurs vont être le bruit et la lumière. Car il est évident aujourd’hui qu’aucune ville ne s’éteint le soir. Cela va donc créer du stress chez l’oiseau, par exemple, qui ne va alors dormir que d’un seul œil, ce qui ne sera pas sans impact sur sa physiologie et son comportement…»

Le merle des villes a un bec plus long

Chaque espèce aura alors sa propre façon de réagir à ces nouvelles pressions. Ainsi, le merle des villes est bien différent de son homologue d’il y a 200 ans. Il a un bec plus long, une voix plus haut perchée et il migre beaucoup moins. «Le bruit des villes vient brouiller la communication des passereaux», étaye Daniel Cherix. «Les moineaux par exemple sont très sociables, ils agissent en bande. Donc, pour s’entendre, et pour savoir s’il y a un cri d’alarme de la part d’un congénère, ou un cri de reconnaissance, ils doivent augmenter le volume de leurs cris. Or, le faisant, le passereau tord un peu son cri, qui devient plus perçant.»

Autre différence avec leurs compères ruraux, les moineaux des villes sont moins gros que les moineaux des champs. «En étudiant le phénomène, des chercheurs de La Rochelle ont pu l’expliquer par la nourriture trop grasse qu’ingurgitent les moineaux en milieu urbain. Une junk food qui, au final, affecte leur reproduction et leur espérance de vie», stipule encore Daniel Cherix.

Les différences que l’on observe peuvent provenir soit d’une réponse directe de l’organisme à un changement de son environnement soit de modifications génétiques qui vont se mettre en place au fil des générations. Mais comment distinguer ce qui relève d’une mutation génétique ou d’une simple question de plasticité ? «On peut tester ça», répond Patrick Fitze en reprenant le cas des lézards. «S’il s’agit d’une question de gènes, les individus placés en montagne agiront de la même façon une fois qu’on les aura déplacés à basse altitude. Or, on a vu que ce n’était pas le cas. Tout est plasticité, même les changements morphologiques qu’on observe viennent de cette plasticité.»

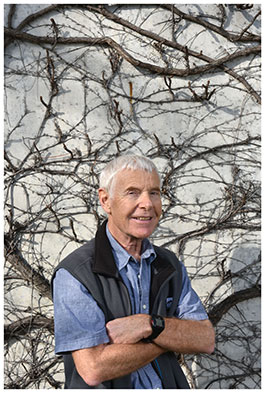

Professeur honoraire au Département d’écologie et évolution.

Nicole Chuard © UNIL (archives)

Le renard des villes est plus curieux

«Dans les villes, nombre d’espèces trouvent de la nourriture qu’ils ne mangeaient pas avant», soutient encore fortement Laurent Keller. Ce qui pousse d’ailleurs certains à y venir… A l’instar du renard, un autre exemple d’évolution notoire en nos contrées. «Ces animaux connus pour être peureux sont devenus moins sauvages et plus curieux», illustre le chercheur. «Ceux qui sont arrivés en ville étaient déjà les moins peureux – les autres ne s’en approcheraient pas autant», explique-t-il. «Ils vont trouver plus de nourriture et se reproduire plus que les individus qui n’ont pas profité de ces nouvelles ressources. Une sélection va donc naturellement se faire autour des individus les moins timides. Quelques générations vont alors suffire pour favoriser la reproduction des individus les moins farouches et ainsi contribuer à l’évolution d’une diminution notable de la peur de l’humain chez les renards.»

Patrick Fitze évoque, quant à lui, le cas des lézards des villes: «Des études ont démontré que leurs pattes sont plus longues et qu’ils courent plus vite que leurs congénères en milieu naturel.» Le lien avec la notion de survie apparaît ici de manière assez évidente…

Ces évolutions et autres sélections naturelles ont en effet tendance à s’accélérer lorsqu’il y a un changement d’environnement brutal, établit Laurent Keller. «Ces individus vivent dans la nature depuis très longtemps, donc ils ne changent pas tellement. Ils ont toujours été sélectionnés et cette sélection reste stable. Or, si on met une espèce dans un environnement différent, elle va évoluer rapidement pour s’adapter à ce cadre nouveau. Une espèce de plante dans un milieu salin va évoluer rapidement au fil des générations pour s’adapter à ce milieu salé», indique-t-il encore.

Les souris américaines résistent davantage aux métaux lourds

Partout dans le monde, de telles modifications liées à l’environnement urbain sont ainsi vérifiées par les scientifiques. Ainsi le biologiste Menno Schilthuizen écrivait l’été dernier dans le New York Times une tribune sur cette accélération du processus évolutif dans les villes. Il prenait alors pour exemple les souris à pattes blanches, qui peuplent Central Park. Celles-ci se révèlent plus résistantes aux métaux lourds que leurs congénères campagnardes. «Probablement parce que les sols de New York sont pleins de chrome et de plomb», avance-t-il. Et de citer un de ses confrères, Jason Munshi-South, qui explique le système immunitaire plus performant des «citadines» du fait que les maladies ont davantage tendance à se développer dans les endroits à forte densité humaine.

A l’opposé de la planète, en Australie, d’autres scientifiques ont découvert que les araignées étaient de plus en plus grosses… dans les villes. Une des raisons qu’ils mettent en avant est alors que l’éclairage artificiel favorise la présence d’insectes et permet ainsi à ces arachnides de manger davantage que leurs cousines des plaines.

Patrick Fitze, qui était au Département d’écologie et évolution de l’Université de Lausanne et qui est actuellement en poste au Musée des sciences naturelles de Madrid, a travaillé quant à lui sur des lézards, en dehors des villes cependant. Mais ses études démontrent le même phénomène d’évolution potentielle rapide. «On a regardé des individus en altitude très basse, qui vivent à 100 m, et d’autres qui vivent à 2300 m d’altitude», pose-t-il. «En bas, on voit qu’après une année, ils arrivent déjà à se reproduire : ils grandissent très vite, produisent des œufs et ceux-ci sont énormes. Dans les montagnes, les individus sont très petits, ils ne sont matures qu’après deux ou trois ans de vie et pondent moins d’œufs.»

Nicole Chuard © UNIL

Une ère de mutants ?

Que penser de ces évolutions express ? «On a deux sortes d’évolutions», expose Laurent Keller. «Dans la majorité des cas, il s’agit d’une adaptation liée à une forte sélection que peut opérer l’environnement. On prend les individus qui sont le plus extrêmes sur un critère précis, et s’ils s’accouplent, on obtiendra très rapidement une évolution.» Et de préciser : «Il s’agit alors là d’évolution à court terme où la sélection naturelle favorise des variants génétiques déjà présents dans la population. Pour ce qui est des évolutions qui font intervenir des nouvelles mutations de l’ADN, celles-ci prennent beaucoup plus de temps.»

C’est ce que l’on a pu précisément observer avec les animaux domestiqués par l’être humain : «Chez les chiens, les chats ou encore les vaches, l’évolution s’est accélérée. L’évolution du chien au loup s’est faite très rapidement et aujourd’hui on a toutes sortes de chiens, avec des tailles, des couleurs, des caractéristiques différentes», décrit Patrick Fitze. «La raison en est que l’homme peut opérer une sélection en évitant qu’un chien d’une telle race se croise avec un autre chien de manière aléatoire.» Si au niveau génétique ces animaux se sont largement différenciés, ils n’en restent pas moins de la même espèce, puisqu’ils peuvent se reproduire entre eux.

Le papillon qui s’adapte à la pollution

Plus rares, les adaptations résultant de mutations génétiques existent bel et bien aussi, notamment lorsqu’un bouleversement majeur de l’environnement a lieu. C’est précisément ce qui s’est passé avec le célèbre cas d’école de la phalène de bouleau, ce papillon à l’origine blanc. Avec l’arrivée de l’ère industrielle, quelques individus «mutants» noirs se sont soudain retrouvés plus adaptés que leurs congénères : ils peuvent mieux se dissimuler sur les troncs d’arbre noircis par la pollution. Ceux-ci vont donc se reproduire, transmettant à leur descendance leur spécificité, alors que les phalènes blanches vont lentement disparaître.

«Dans la majorité des cas cependant, les gènes de l’animal ne changent pas», affirme toutefois Laurent Keller. «Certaines espèces peuvent simplement survivre dans des milieux différents en modifiant leur comportement ou certains traits physiques.» En outre, cette plasticité n’est pas infinie. «Un lynx ne viendra par exemple jamais dans une ville», assène alors Laurent Keller. Et d’étayer : «Chaque espèce a un spectre de plasticité, une variabilité génétique au-delà de laquelle cela devient compliqué d’évoluer.» C’est là qu’intervient alors le risque d’extinction ? «S’il faut que l’espèce sorte de cette zone pour survivre, elle est en effet menacée de disparaître.»

Si certaines espèces s’effacent, peut-on s’attendre à en voir débarquer de nouvelles dans nos rues ? Le renard, la fouine ou la souris des villes peuvent-ils en arriver à se différencier complètement de leurs congénères en créant, si l’on ose dire, une nouvelle espèce ? «Pour cela, il faudrait vraiment qu’il n’y ait plus de flux génétique», répond Laurent Keller. «Or, il y a toujours un peu de brassage. Il y aura toujours des individus qui viendront de la campagne à l’intérieur des villes et vice versa.»

Et Patrick Fitze d’attester : «Si, au contraire, on imagine qu’on construise un mur autour d’une ville pendant un certain temps et qu’il n’y ait plus d’échanges entre individus du dehors et du dedans, alors dans ce cas, avec le temps, ces individus vont être différents.» Ce cas de figure reste cependant très peu probable…