Darne de saumon, soupe miso, steak argentin ou guacamole? Le choix ne manque pas de nos jours. Mais en vit-on mieux? Le point avec l’anthropologue Salvatore Bevilacqua, chercheur associé à l’Institut des humanités en médecine, chargé de cours à la Faculté de biologie et médecine et chef du projet «Malley en quartiers», qui retrace l’histoire des abattoirs de Lausanne.

En Suisse, il semble plus facile de se nourrir actuellement qu’au Moyen Âge. Une réalité?

La comparaison est complexe. Au Moyen Âge, le souci de la grande majorité de la population était de manger à sa faim et survivre aux disettes, tandis que l’élite avait accès à des nourritures abondantes, prestigieuses et plus variées. À l’inverse, l’hyperchoix lié à la disponibilité alimentaire de nos sociétés, où l’on «mange sans faim», fait émerger des problèmes de santé publique spécifiques, telles l’obésité ou l’orthorexie. Toutes proportions gardées, le choix alimentaire était peut-être plus «évident» au Moyen Âge, dans la mesure où les repas étaient fortement encadrés par les règles sociales et religieuses.

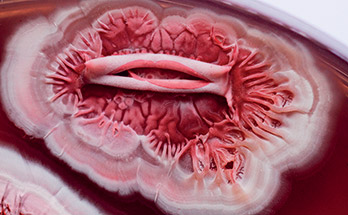

Parmi nos excès, on trouve la consommation de viande, disent les médecins et les écologistes. Quelles répercussions cette affirmation a-t-elle sur les comportements alimentaires actuels?

Si l’on regarde les quantités moyennes consommées par personne en Suisse, la consommation de viande est en déclin. De 31,5 kg par an en 1950, elle passe à 60 kg en 1987, pour tomber à environ 51 kg en 2019. Durant les Trente Glorieuses, la viande, devenant accessible aux classes populaires, était très prisée car associée, alors, à l’aisance matérielle, à la force virile et à une bonne santé. Depuis, les découvertes et recommandations médicales, pointant notamment les risques cardiaques ou cancérigènes d’un régime très carné, nous incitent à consommer moins de viande rouge (bœuf, agneau, cheval) et transformée. Toutefois, ce recul est contrebalancé par une hausse de la consommation de viande blanche, en particulier la volaille, plus économique et considérée plus saine.

Quels facteurs déterminants initient ces changements ?

Les scandales sanitaires, comme la vache folle, ont éveillé une suspicion sur les produits carnés, industriels notamment, devenus porteurs de risques pour la santé, mais aussi pour la planète à cause du poids de l’élevage intensif en termes d’émission de CO2. Les arguments en faveur d’une baisse de consommation de viande invoquent la prévention de la santé, la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. S’y ajoute l’évolution des sensibilités sociales par rapport à la souffrance animale, illustrée par le véganisme, forme de consommation, ou style de vie, renonçant à tout produit issu de l’exploitation animale. Ces représentations négatives et les controverses qui entourent aujourd’hui la viande soulignent son statut ambivalent: aliment de choix recherché mais jugé nuisible, voire immoral. Or, la consommation de viande n’est pas près de disparaître. Les Suisses en avaleraient trois fois plus que la quantité recommandée selon l’enquête menuCH.

Avaler de la chair animale est pourtant devenu anxiogène…

Le sacrifice alimentaire animal a toujours été source d’anxiété. La crise sanitaire de la vache folle a ravivé ce fait. La critique des mesures adoptées, notamment l’insuffisance du contrôle des filières de l’industrie de la viande, a généré une crise de confiance et, par conséquent, un besoin de transparence des consommateurs, par ailleurs de plus en plus désorientés par la profusion et la versatilité des messages promettant, dans nos sociétés de surabondance, une alimentation saine, sûre ou idéale.

En raison de l’hyperchoix donc.

Oui, l’hyperchoix met l’individu en situation de devoir évaluer constamment et décider ce qui est bon ou mauvais à ingérer, cela en gérant l’information pléthorique produite par les médias, les réseaux sociaux et les spécialistes. Cette réflexivité, plus marquée dans les classes moyennes, perméables aux discours de prévention, éloigne le consommateur d’une certaine spontanéité. À la limite, faire ses courses devient pour certains une sorte de «travail» guidé par des raisons d’ordre nutritionnel, reléguant peut-être le goût, le plaisir ou la convivialité au second plan.

Que dire de l’impact de la médecine sur nos assiettes?

En «nutritionnalisant» l’alimentation, le discours médical s’est imposé sur les cadres sociaux et religieux qui régulaient jadis les repas, dit Jean-Pierre Poulain. Libéré des anciens carcans sociaux, mais plus seul, le mangeur actuel s’en remet à la rationalité médicale pour répondre à ses préoccupations. La nutritionnalisation de l’alimentation reflète cette pénétration de l’univers médical dans la vie quotidienne. Elle est intégrée à l’offre alimentaire via les informations présentes sur les étiquettes par exemple. Allégations nutritionnelles et de santé, ingrédients, origine, labels bio ou vegan répondent ainsi à une demande de traçabilité qui sécurise les consommateurs, dévoilant en filigrane les représentations collectives des risques alimentaires hantant nos sociétés.

À consulter: malleyenquartiers.ch

Article principal: Les petits plats des grands-ducs