On l’ignore souvent, mais C. F. Ramuz a commencé sa carrière en France. Balade sur ses traces à Paris rive gauche, dans les quartiers bohèmes que l’écrivain vaudois a fréquentés, connus et aimés. Et où il a vécu pendant près de quatorze ans.

Le trajet en train prenait alors 8 heures.

Nicole Chuard © UNIL

C. F. Ramuz à son arrivée à Paris.

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Nicole Chuard © UNIL

Images historiques extraites

de Vies de C. F. Ramuz (Genève, Slatkine, 2013)

C. F. Ramuz et Henry Spiess à la rue Boissonade.

Images historiques extraites de Vies de C. F. Ramuz (Genève, Slatkine, 2013)

Nicole Chuard © UNIL

Vaudois, tellement vaudois. Emblème de la littérature d’ici, des vignerons de Lavaux, de la fatigue paysanne, de la faneuse dans son pré. Il parle des vies simples, brisées par le roulant destin, et de la beauté de la terre. On peine à imaginer C. F. Ramuz ailleurs que dans le Pays de Vaud, assis à son bureau de La Muette, sa dernière demeure à Pully. Et pourtant, l’immense écrivain du début du XXe siècle a vécu à Paris. Il y est «monté», comme tant d’autres artistes, peintres, musiciens et écrivains suisses de l’époque. «Encore plus qu’aujourd’hui, il fallait aller à Paris pour espérer être publié. C’était le centre du monde intellectuel, de la littérature francophone. Tous, de Félix Vallotton à Alexandre Cingria, René Auberjonois ou Giacometti, voulaient participer à cette vie artistique», relève Stéphane Pétermann, chercheur au Centre des littératures en Suisse romande de l’UNIL. Ramuz pensait y séjourner pendant six mois, il y est resté près de quatorze ans, avec de nombreux allers-retours entre les deux pays. Chambres d’hôtels ou petits appartements, il a collectionné une dizaine d’adresses en tout, mais toujours rive gauche, quartier des éditeurs, des écrivains et des artistes, loin du grand luxe et des boulevards haussmanniens.

L’adieu à la province

Quand on descend du TGV à la gare de Lyon (1, voire carte dans la galerie ci-dessus), sous un ciel gris comme un couvercle, traversé par les fumées noires des cheminées industrielles, on ne peut s’empêcher de penser à son arrivée à lui. Même si les taxis ont remplacé les fiacres, la grande horloge aux aiguilles bleues est toujours là, marquant les heures et l’entrée dans la grande ville. Quand C. F. Ramuz débarque à Paris, en octobre 1900, après huit heures de train (!), il a 22 ans, une fraîche licence en Lettres de l’Université de Lausanne et une valise au bout du bras. «Le petit Vaudois découvre un autre monde. Il n’est jamais sorti de Suisse, à part pour un bref séjour à Karlsruhe. Il sort d’un milieu bourgeois, protégé, et se retrouve d’un coup sans famille, sans carrière, avec aucune expérience de la métropole. Il est seul et va devoir se débrouiller dans cette ville qu’il ne connaît que par la lecture, par exemple, des Misérables», précise Stéphane Pétermann. Son premier point de chute sera l’hôtel Odéon (2), au numéro 3 de la rue du même nom. Autour du théâtre, les galeries, échoppes de livres, maisons d’édition (Flammarion, Le Dilettante) se tiennent au coude à coude dans une proximité complice. La petite rue du 6e arrondissement, où vivait Cioran comme le commissaire Maigret, est pleine de charme. L’hôtel aussi d’ailleurs. Il a pris de l’allure avec sa réception en bibliothèque et sa tapisserie façon scènes bucoliques. Ramuz en donne un aperçu plus chiche dans Raison d’être (Ed. du Verseau, 1926), où il mentionne «la pauvre petite chambre d’hôtel qui donnait sur la cour, les draps humides d’un gris jaunâtre, le velours râpé des fauteuils (…)» Il se chauffe alors au charbon et cuisine tant bien que mal dans sa chambre. Une baguette, du beurre et un pot de confiture, et de temps à autre «le luxe d’un œuf à la coque».

L’étudiant fantôme de la Sorbonne

L’avantage de cet hôtel est qu’il se trouve vraiment à deux pas de la Faculté des lettres (3). Il suffit de longer la rue Racine, de traverser le boulevard Saint-Michel et voilà déjà la petite place de la Sorbonne, sous les tilleuls dégoulinant de pluie. C’est là qu’il s’est inscrit pour faire son doctorat sur le poète Maurice de Guérin. Mais Ramuz a-t-il seulement poussé une seule fois les lourdes portes vertes de l’Université? «Sans doute y est-il allé épisodiquement, mais il n’a pas écrit une ligne de sa thèse», sourit Stéphane Pétermann. Le doctorat est un prétexte, comme l’écrivain l’avouera plus tard, «pour rassurer ses parents». Enfin son père surtout, épicier petit-bourgeois, qui le voudrait enseignant ou avocat. Ramuz veut écrire, s’aiguiser le regard, loin de l’étroite province natale. À Paris, il continue son journal et commence un roman, La vie et la mort de Jean-Daniel Crausaz, qui sera publié bien après sa mort, dans les Œuvres complètes, en 2006.

À l’École alsacienne

Il suffit de descendre le boulevard Saint-Michel et de traverser les jardins du Luxembourg, aux chaises abandonnées sous le ciel détrempé. On se demande si Ramuz a foulé le même gravier, s’il s’est arrêté devant le grand bassin, son pardessus sur le bras. Peu de choses de sa vie quotidienne ont été retranscrites dans son Journal. «On sait qu’il ne se mêlait pas ou peu à la vie mondaine. Un concert, un spectacle de temps à autre. Ramuz avait surtout besoin d’une chambre où écrire, où être seul loin de Lausanne, d’où il pouvait se créer une identité d’écrivain et une langue.»

On ressort rue Vavin, avant d’emprunter la longue rue Notre Dame des Champs jusqu’au numéro 109. C’est là, à l’École alsacienne (4), qu’il a joué les répétiteurs, de mars à juillet 1903. Une profession qui ne l’intéressait pas du tout, mais sans doute une manière d’arrondir les fins de mois. «Les Suisses francophones étaient bienvenus dans cette école protestante. Créée en 1871 par des Alsaciens qui avaient fui les territoires annexés par l’Allemagne, elle a mis en place une pédagogie moderne. Ce qui lui vaut d’être restée, encore aujourd’hui, le creuset de l’élite parisienne», explique le chercheur. Un bâtiment de briques rouges qui continue de voir défiler les grands noms, d’Élisabeth Badinter à Julien Baer en passant par Gabriel Attal!

À la table des artistes

Le temps de rejoindre la statue du Maréchal Ney sur le carrefour de l’Observatoire et l’on se trouve déjà devant un café historique, la Closerie des Lilas (5). Point de rencontre des artistes et des écrivains au début du XXe siècle (Alfred Jarry, Breton et Picasso, entre beaucoup d’autres), ce café de boulevard, dont la véranda disparaît derrière un rideau végétal, est aussi le décor d’une scène d’Aimé Pache, peintre vaudois (publié en 1910 dans La Revue hebdomadaire). Aimé et Emilienne, les amoureux de ce roman initiatique, viennent y boire un jus de citron sur la terrasse, à l’ombre épaisse des marronniers…

Aujourd’hui, le café où Ramuz rencontrait sans doute ses amis a toujours sa jolie marquise, ses petites lanternes art nouveau et sa porte tourniquet qui déboule sur le boulevard Montparnasse. Même s’il est devenu un restaurant gastronomique, avec son bar à huîtres, il a gardé un lien avec la vie intellectuelle d’autrefois, puisqu’on y décerne toujours le Prix littéraire de la Closerie des Lilas.

On repart sous la bruine incessante jusqu’au 24, rue Boissonade (6). Une perpendiculaire à deux pas du boulevard Montparnasse, où l’écrivain a vécu de 1911 à 1914. L’impasse pavée du 14e arrondissement est toujours là, mais les numéros ont disparu, remplacés par des lettres. La vigne et un rosier s’agrippent au portillon à code automatique. C’est dans cette rue, qui a su conserver son air bohème, que logeaient les artistes, dont Alice Bailly, Alexandre Blanchet, Elisabeth Krouglikoff et surtout Cécile Cellier, peintre neuchâteloise qui deviendra sa femme. Une petite colonie à majorité helvétique, où Ramuz connaissait tout le monde. On aimerait croiser la vieille concierge Mme Sérieux et son chien Kiki, dont parle l’écrivain dans Paris (notes d’un Vaudois). À la place, il n’y a qu’un trentenaire au bonnet multicolore, devant un centre de yoga. Mais, par un étrange glissement temporel, lui aussi balaie nonchalamment le trottoir.

Cimetière Montparnasse

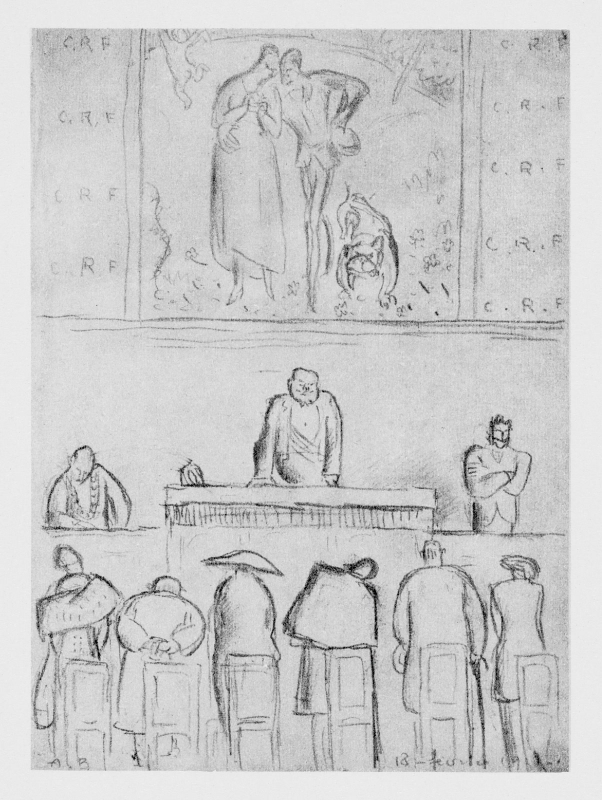

En ressortant par le boulevard Raspail, que l’on remonte sur quelques mètres, on aperçoit plus loin la Tour Montparnasse, avant de s’enfiler dans le cimetière du même nom par une allée magistrale bordée de platanes. De chaque côté, de hauts murs couverts de renouée d’Aubert délimitent les mondes, le couloir des vivants et l’espace des morts. L’écrivain a-t-il emprunté cette voie, rue Émile Richard, au bras de sa promise le 18 février 1913? Peut-être. En tout cas, c’est ce jour-là qu’il a rejoint la mairie du 14e arrondissement (7), à l’angle de la rue Gassendi, avec Cécile Cellier et une poignée d’amis. «Ils se sont mariés en petit comité et n’ont pas fait de cérémonie religieuse. Il faut dire que le mariage a certainement eu lieu parce qu’elle était enceinte», raconte Stéphane Pétermann.

Un mariage dans le 14e

On peut librement entrer dans la salle des mariages, tendue de velours bleu profond, au premier étage. Odeur de vieux bois, vitraux tricolores, plafond à caissons. Rien n’a changé, comme en témoigne la grande peinture pastorale accrochée au-dessus du bureau du maire, que l’on retrouve sur un dessin croqué par Alexandre Blanchet, ami des mariés: on y voit un couple romantique flanqué d’un chien fidèle, au milieu d’un verger, pour une illustration du bonheur conjugal. Une image qui correspond assez bien à l’union de Ramuz et Mademoiselle Cellier, comme il l’appelait. «Le mariage fut heureux à défaut d’être passionné. En tout cas, on sent une grande complicité dans leurs échanges épistolaires – une importante correspondance est conservée dans la collection C. F. Ramuz à la BCUL », précise encore le spécialiste. Si Cécile Cellier rentre à Genève pour accoucher d’une petite Marianne, le 1er septembre 1913, Ramuz demeure à Paris encore quelques mois. Ce n’est qu’en 1914 qu’il prend le train du retour définitif. Il a alors publié près de huit romans, à chaque fois en double édition, chez Perrin en France et chez Payot en Suisse. «Le choix de revenir au pays est un choix de prudence. Son parrain auprès des éditeurs, Édouard Rod, est décédé, et ses livres n’ont pas entièrement remporté le succès public escompté, même si le succès critique a été immédiat.» Comme le rappelle Stéphane Pétermann, Ramuz s’est peu intégré au milieu parisien, n’ayant d’entrée ni à La Nouvelle Revue Française ni au Mercure de France ou ailleurs. Son retour en Suisse résulte d’un demi-échec, mais il a su en faire une force, d’autant que les Cahiers Vaudois viennent d’être lancés. Une aubaine pour l’écrivain, qui a pu y publier de nombreux écrits, La guérison des maladies, Adieu à beaucoup de personnages, entre autres.

La consécration chez Grasset

En rejoignant la rue des Saints-Pères par un rapide trait de métro (M4 arrêt Saint-Sulpice), on se retrouve devant le dernier chapitre de la balade. C’est là, en 1924, que tout bascule et que la carrière de Ramuz décolle véritablement en France. Alors qu’il recourt à divers éditeurs suisses, d’un livre à l’autre, il se fait repérer par Edmond Jaloux, critique influent à Paris et directeur de collection chez Grasset (8). Il signe alors un contrat avec la grande maison d’édition pour cinq romans, dont Aline, et des inédits. «Ce contrat, qui sera renouvelé plusieurs fois par la suite, le fait connaître auprès du grand public, notamment en France.» Il a alors 46 ans, quand il atteint son objectif: la consécration et une large diffusion qui lui ont permis de vivre de sa plume. Cela sera d’autant plus vrai dès 1926, quand l’éditeur Mermod commence à le publier en Suisse.

Paris a finalement peu infusé dans son œuvre, aucun récit ne s’y déroule, à l’exception d’Aimé Pache et de La vie de Samuel Belet, où des personnages, comme lui, vivent ou transitent dans la capitale. Mais, ainsi que l’écrit Pierre Assouline: «Aussi loin que l’on fuie sa terre natale, on part toujours à la recherche de soi.» C’est, sans aucun doute, la Ville Lumière qui a permis à Ramuz de devenir lui-même. De se rendre compte, comme son personnage Aimé Pache, qu’il était né «planté profond en terre, et nourri de profond, comme un arbre avec ses racines». Paris lui a donné la liberté de trouver sa propre langue, entre oralité, fausse maladresse et vraie poésie. Un style unique, une écriture dépouillée et picturale, qui ont fait de lui l’écrivain vaudois, que l’on connaît, habité par la mort, l’amour, la foi, la solitude, mais aussi l’auteur universel traduit dans une quarantaine de langues et entré dans la Pléiade en 2005. Laissant une œuvre qui parle au cœur des vivants, même septante-sept ans après sa mort.

La Tour Eiffel

Pendant son séjour parisien, Ramuz a snobé la Tour Eiffel (10). Elle venait d’être construite en 1889 pour l’Exposition universelle, une démonstration de prouesse architecturale que l’écrivain plutôt technophobe réprouvait. Mais à la fin de son séjour parisien, il l’a quand même visitée, montant à pied jusqu’à l’extrême pointe sous le drapeau! L’ascension est alors devenue révélation: «En fait, la Tour ne l’intéresse pas dans sa construction, mais en tant que promontoire, qui lui permet de voir Paris dans son ensemble, d’en lire la structure, les lignes droites, le classicisme rigoureux comme un alexandrin», souligne Stéphane Pétermann. Juché seul à 300 m de hauteur, «livré aux seules forces de la nature», comme il l’écrit dans Paris (notes d’un Vaudois), l’écrivain retrouve les sensations de la haute montagne, la verticalité, le vent qui claque… Il est dans son élément et recommande finalement l’ascension à tous les visiteurs.

Le Louvre

Nicole Chuard © UNIL

Ni peintre ni dessinateur, Ramuz n’en était pas moins un grand amateur d’art. Il venait régulièrement au Louvre (9) pour s’inspirer des tableaux, frôler les chefs-d’œuvre et travailler son regard. Il avait même pour habitude de commenter les toiles dans un cahier, Les Notes du Louvre, publiées plus tard dans les Œuvres complètes. Un retable en particulier a retenu son attention: la Pietà de Villeneuve-Lès Avignon, de Enguerrand Quarton (1455), entré au Louvre en 1904 à l’occasion d’une grande exposition sur les primitifs français. Intensité dramatique, monumentalité de la composition, les visages de l’apôtre Jean, de la Vierge et de Marie Madeleine se penchent sur le corps arqué du Christ. «Ramuz dit avoir ressenti une émotion profonde devant cette œuvre au pathétique mesuré, dont il apprécie la sobriété, la clarté et la discipline. Autant de valeurs qui caractérisent sa propre démarche d’écrivain», relève Stéphane Pétermann.